近年来,绵阳市安州区先后历经撤县设区、融入科技城新区、两项改革行政区划调整等重大战略,我们始终坚持统筹发展和安全,围绕“护航美丽花城、共建平安安州”目标任务,聚焦“三优”构建新体系、“三化”塑造新格局、“三创”培育新动能,全面提升乡镇平安建设水平,不断擦亮平安安州建设“底色”,提升千家万户幸福“成色”。2021年,安州区被省委省政府授予全省平安建设先进县。

以“三优”搭建党委领导新体系

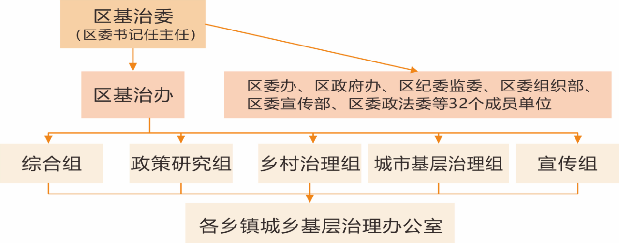

坚持党的领导是做好平安建设的第一法宝,我们始终将平安建设纳入区委、区政府中心工作,全局谋划、整体推进,进一步强化乡镇平安建设的组织领导。一是建优组织体系。区、镇、村三级成立由党政一把手为“双组长”的平安建设领导小组,将平安建设作为三级党委政府的重要议题。优化乡镇政法委员配备管理,施行乡镇党委副书记、政法委员、乡镇综治中心副主任、矛盾纠纷多元化解中心专职副主任“四职一肩挑”的职务配置模式,赋予政法委委员7项职权,明确9项责任。推行“片长负责制”,将四个片区中心镇政法委员作为“片长”统筹片区平安建设工作,有效构建全区平安建设三级组织领导体系,切实把政治优势和制度优势转化为平安建设效能。二是创优运行体系。始终加强对平安建设的财力保障,在财政压力持续增大的情况下,区财政每年投入不低于3000万元用于平安建设,各乡镇也根据财力实际每年列入不低于20万元资金用于平安建设。建立“平安建设月例会”以及“周调度、月研判、季盘点”等运行机制,三级平安建设负责人定期不定期组织辖区平安建设相关单位负责人对重点事项、重点问题进行会商研判,及时协同解决问题,强力推进工作。制定《平安安州建设领导小组办公室实体化实战化运行工作方案》,从平安建设组长单位抽调5名工作人员充实平安办工作力量,充分考虑抽调人员原工作性质分别制定2—3项工作任务清单。三是做优考评体系。提高平安建设在全区年度考评中的指标权重,对照市域社会治理现代化试点细则以及全市平安建设工作考核细则,结合安州实际细化对乡镇及平安建设成员单位的量化考核细则,并明确政法委员8项考核细则,将考核结果作为干部评先选优、推荐使用的重要依据,将“民转刑”命案、重大安全事故等9类事项纳入负面清单,以追责问责倒逼担责尽责。近年来,妥善化解了洋马路、银都宝座等8个问题楼盘,科技城新区安州片区、绵阿产业园征拆安置,旧城改造、两改引发的诸多涉稳问题,全力保障了长虹双创智能制造、中南高科、新区综合管廊建设、威马汽车等94个重大项目顺利进场。

以“三化”塑造多元治理新格局

紧抓“争创全国市域社会治理现代化试点城市”机遇,借势发力、顺势而为,以共建共治共享为方向,打造“平安联治、握指成拳”的治理格局。一是平台实战化。投入500余万元对三级综治中心进行整体提升,将4个片区中心镇综治中心明确为片区综治中心,选取38个中心村(社区)综治中心明确为村级片区综治中心,全区形成以区综治中心为圆心、4个片区综治中心为主干、10个乡镇综治中心为枢纽、38个村级片区综治中心为分支、151个村级综治中心为基点的平安建设实体化实战化平台。斥资2350万元实施数字乡村试点,建成智慧小区32个,天网系统2700余路,“雪亮工程”975个,“慧眼工程”4.1万户,“城镇有天网、农村有雪亮、家庭有慧眼”的立体化公共视频监控系统基本成型,在“9.29”“10.27”疫情期间,为落实社会面管控和重点区域封控发挥了巨大作用,有效降低疫情扩散风险。二是治理网格化。实行警格+网格+平安志愿者“1+1+N”融合模式,将全区动态划分为93个城市社区网格、53个集镇社区网格和220个农村网格,落实专兼职网格员366个。优化两所一庭设置,全面落实驻村民(辅)警、法律顾问、网格员等专业力量配置,充分发动社会力量在各村(社区)广泛组建党员先锋队、“红袖标”义务巡防队等6支平安志愿巡防队伍,全员落实“一日双巡”、信息日报。立足警情案情、访情舆情,延伸“快反135”机制,切实构建“横向到边、纵向到底、泾渭分明、协作联动”的精细化分类管理模块,把平安建设落实到最小单元。近年来,全区未发生重大有影响案事件,可防性案件月均发生不到20起,治安案件同比下降18%。三是参与公开化。搭建平安建设“连心桥”,各乡镇建立人大代表工作站、政协“有事来协商”平台,乡镇党委政府定期向“两代表一委员”汇报平安建设工作情况,重点针对“一感一度一率一评价”【群众安全感、执法满意度、调解成功率、专项活动效果评价】反映出的问题,面向“两代表一委员”、驻镇单位、辖区企业、工商业代表等社会各层面及时收集社情民意,列出整治清单,逐一定人、定责、定时、定效整改,进一步畅通平安建设社会协同治理渠道,确保“平安”二字深入人民群众心中。

以“三创”培育品牌引领新动能

在巩固平安“全面建”的基础上,发力品牌“重点创”,成功探索出一批“保平安、暖民心、促满意”的平安建设特色品牌。一是创建“矛调圈层”。大力推进“枫桥经验”本地化,依托161个人民调委会、21个专行业调委会,将8个名人调解室作为基层调解组织的有益补充加以推进,以“半小时”为服务半径,1028名调解员及时排查化解矛盾纠纷,将各类矛盾“摘芽拔根”,守护“全天候”稳定区,全区每年受理调解各类矛盾纠纷超过3500余件,调解成功率始终保持在98%以上,满意度99%以上。花荄派出所获评全国“枫桥式公安派出所”,区交通事故损害赔偿纠纷调委会被评为全国坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交试点工作表现突出集体,花荄税务分局成功创建全省首个“枫桥式税务分局”。二是创设“花城管家”。针对城区自建小区多、流动人口多、社会治安情况复杂、警力有限等实际情况,按照“专群结合、依靠群众”的思路,成立“花城管家”协会,吸纳社区干部、物业保安等8类群体500余名会员,对会员参与辖区治安巡逻、法治宣传等相关事项进行积分制管理,“蓝帽子+红袖标”积极参与辖区安全检查、治安巡逻、法治宣传、纠纷调解、信息收集等平安建设相关事务,不断汇聚民智、激发民力,发展壮大群防群治力量。“花城管家”治理经验荣获全国社会创新优秀组织称号、入选全国2021年社会治理创新案例。全区还涌现了“富乐人家”“枣园嬢嬢调解队”“秀当家”等区域性平安建设公益组织品牌。三是创新“管教帮扶”。针对辖区吸毒人员、重精患者、社矫对象等特殊人群服务管理难这一现实问题,各乡镇成立了以“绿荷花”社区关爱中心为代表的集技能培训、法治宣传、帮扶创业为一体的特殊人群帮教中心,涵盖综合管理、监督管理、教育帮扶、过渡安置“四大功能”,从细从实抓好重点人群服务管理工作,关爱帮扶到最小距离。截至目前,已帮助51名戒毒康复人员回归社会,1363名重点人员顺利就业,591名风险人员无一脱管漏空。近年来,我区未发生由特殊人群参与引起的群体性事件、恶性刑事案件,全区重点人群领域持续安全稳定。

(杨名鸣)